堀江社労士事務所便り

2026年1月4日日曜日

2025年12月15日月曜日

2025年11月19日水曜日

社長、ご存知ですか?今年4月から「子育て社員」の働き方が変わっています!

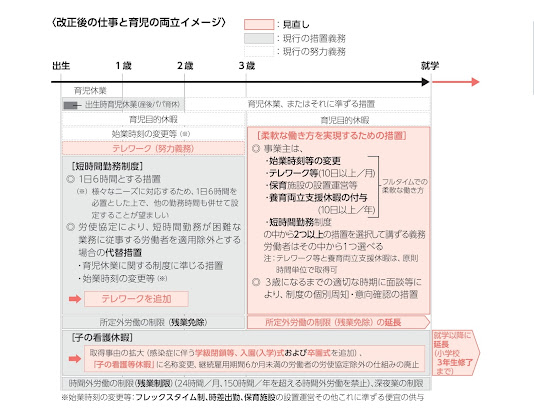

今回は、会社と従業員の双方にとって非常に重要なニュースをお届けします。 今年(2025年)、育児介護休業法が大きく変わりました。これはいわゆる「義務」の話ですが、見方を変えれば**「採用に強い会社」「社員が辞めない会社」に生まれ変わるチャンス**でもあります

◆「小1の壁」がなくなります

◆会社がやるべき対応は?

「制度が変わるなら、今のままでいいや」とはいきません。具体的には以下の対応が必要です

- ルールの見直し: 就業規則(育児介護休業規程)を新しい法律に合わせて書き換える

- 現場への周知: 「4月からこう変わったから、気兼ねなく相談してね」とアナウンスする。

- 介護への備え: 40歳になった社員へ「介護休業」のお知らせをする仕組みを作る

◆「働きやすさ」を会社の武器に

「難しくてよくわからない」「何から手をつければいいの?」という場合は、ぜひ当事務所にお声がけください。御社の実情に合わせた無理のない運用ルールを一緒に考えましょう

【簡易チェック】

御社は大丈夫ですか?

□ 育児介護休業規程の「子の看護休暇」は「小3」になっていますか?

□ 「入園式」で休暇が取れるようになっていますか?

□ 40歳になった社員への通知書式は準備できていますか? → 1つでも不安がある場合はご相談ください。

2025年8月4日月曜日

2025年7月27日日曜日

雇用保険基本手当日額が変更になります

2025年8月1日(金)から雇用保険の「基本手当日額」が変更になります。雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。具体的な変更内容は以下のとおりです

◆具体的な変更内容

1.基本手当日額の最高額の引き上げ

(1)60歳以上65歳未満 7,420円 → 7,623円(+203円)

(2)45歳以上60歳未満 8,635円 → 8,870円(+235円)

(3)30歳以上45歳未満 7,845円 → 8,055円(+190円)

(4)30歳未満 7,065円 → 7,255円(+190円)

2.基本手当日額の最低額の引き上げ

2,295円 → 2,411円(+116円)

2025年3月13日木曜日

育児・介護休業法が改正されます!③

2025年4月1日施行

|

①始業時刻の変更 |

・フレックスタイム制 ・始業終業時刻の繰り上げ繰り下げ(時差出勤)制 度 |

|

②テレワーク等 |

月に10日以上、時間単位で利用できるもの |

|

③保育施設の設置運営等 |

保育施設の設置運営、ベビーシッターの手配や費用負担等 |

|

④就業しつつ子を養育す ることを容易にするた めの休暇の付与 |

年に10日以上、時間単位で取得できるもの |

|

⑤短時間勤務制度 |

1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むもの ※併せて、1日5時間や7時間、短時間勤務日を固定 する等複数の措置を講じることが望ましい |

|

周知時期 |

子が3歳の誕生日の1カ月前までの1年間 (1歳11か月達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで) ※例 R8.2.10 3歳誕生日の場合 R7.1.11~R8.1.10 |

|

周知事項 |

①上記①で選択した措置の内容

②対象措置の申出先 ③所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業制限に関す る制度 |

|

個別周知・ 意向確認の方法 |

① 面談(オンライン面談 可)

② 書面交付 ③ FAXの送信(出力、書面作成できるものに限る) ④ 電子メール等 のいずれか ※③④従業員が希望した場合のみ |

|

意向聴取の時期 |

① 従業員本人又配偶者の妊娠・出産を申し出たとき ② 従業員の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 (1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで) |

|

聴取内容 |

① 勤務時間帯(始業および終業の時刻) ② 勤務地(就業場所) ③ 両立支援等制度の利用期間 (介護休暇、所定外・時間外労働、深夜業の制限、所定労働時間の短縮等) ④ 仕事と育児を両立するための就業の条件(業務量、労働条件の見直し等) |

|

意向確認の方法 |

① 面談(オンライン面談 可) ② 書面交付 ③ FAXの送信(出力、書面作成できるものに限る) ④ 電子メール等 のいずれか ※③④従業員が希望した場合のみ |

2025年2月19日水曜日

育児・介護休業法が改正されます!②

2025年4月1日と10月1日の2回に分けて段階的に「育児・介護休業法」が改正されます。男女ともに仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われます。ほとんどの企業が対応しなければならない義務が多く、施行日までに働き方の見直しや措置、就業規則の整備等理解しておく必要があります。今回は前回の続きです

◆育児・介護休業法の改正概要と施行時期

② 所定外労働時間の制限(残業免除)の対象となる子の範囲拡大

③ 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークの追加

④ 育児のためのテレワーク導入の努力義務化

⑤ 300人超の企業に育児休業取得状況の公表義務づけ

⑥ 介護休暇の見直し

⑦ 介護離職防止のための雇用環境整備づけ

⑧ 介護離職防止のための個別周知・意向確認の義務づけ

⑨ 介護に直面する前の早期の情報提供

⑩ 介護のためのテレワーク導入の努力義務化

2025年10月1日施行

① 柔軟な働き方を実現するための措置の義務づけ

② 柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知と意向確認の義務づけ

|

施行前 |

施行後 |

|

労使協定によって除外できる ①週所定労働日数が2日以下 ②雇用期間6か月未満 |

労使協定によって除外できる ①週所定労働日数が2日以下 ②撤廃 |

|

① 研修の実施 ② 相談体制の整備(相談窓口設置) ③ 自社従業員の休業取得や制度利用の事例収集と提供 ④ 自社従業員へ休業や制度利用促進に関する自社の方針周知 |

|

周知事項 |

① 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等の制度内容

(介護休暇、所定外・時間外労働、深夜業の制限、所定労働時間の短縮等)

② 介護休業・介護両立支援制度等の申出先 ③ 介護休業給付に関すること |

|

個別周知・

意向確認の方法

|

① 面談(オンライン面談 可) ② 書面交付 ③ FAXの送信(出力、書面作成できるものに限る) ④ 電子メール等

のいずれか ※③④は従業員が希望した場合のみ

|

|

情報提供期間 |

① 40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間) ② 40歳の誕生日から1年間 のいずれか |

-

2025年4月1日と10月1日の2回に分けて段階的に「育児・介護休業法」が改正されます。男女ともに仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われます。ほとんどの企業が対...

-

2025年4月1日と10月1日の2回に分けて段階的に「育児・介護休業法」が改正されます。男女ともに仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われます。ほとんどの企業...

-

2025年8月1日(金)から雇用保険の「基本手当日額」が変更になります 。雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。具体的な変更内容は以下のとおりです ◆具体的な変更内容 1.基本手当日額の最高額の引き上...